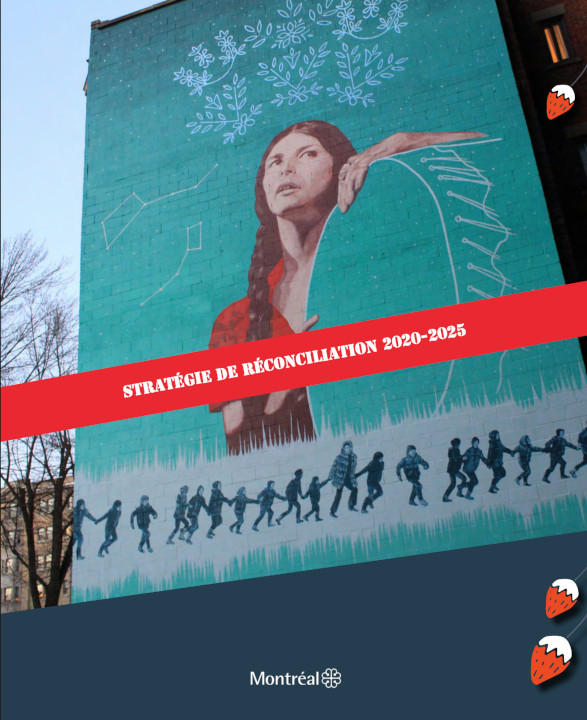

La Ville de Montréal présente le bilan de sa première Stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones 2020-2025.

Depuis cinq ans, cette stratégie a servi de feuille de route pour transformer les relations entre l’administration municipale et les communautés autochtones, en réponse aux appels à l’action de la Commission Viens (CERP) et aux recommandations du rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur le racisme systémique.

En 2020, la Ville s’est engagée à créer des ponts durables avec les Premières Nations et les Inuit. Elle a mis en place sa première Stratégie de réconciliation et créé un poste de commissaire aux relations avec les peuples autochtones, chargé de coordonner son déploiement à travers l’ensemble de l’organisation municipale.

Depuis, la Ville a revu ses méthodes, adapté ses pratiques et mobilisé ses équipes pour faire de la réconciliation une priorité transversale. Les 125 actions de la stratégie, réparties sur sept axes d’engagement, ont permis de faire évoluer les services à la population, les politiques internes et les partenariats avec les communautés autochtones.

Voici plusieurs réalisations concrètes qui illustrent cette démarche.

Intégrer les perspectives autochtones dans la planification et la gouvernance urbaine et dans l’aménagement du territoire

Le Plan d’urbanisme et de mobilité 2050 a été élaboré dans une approche de réconciliation et d’autochtonisation. Des expertes et experts ainsi que des organismes et communautés autochtones ont contribué à intégrer leurs savoirs dans la planification du territoire, notamment en matière de patrimoine archéologique et d’espaces de vie collectifs.

La Ville a intégré les gouvernements autochtones au sein de ses instances de concertation régionale, notamment dans le cadre du Chantier Montréal Interculturel, et a soutenu la participation active des organismes autochtones dans les décisions liées aux enjeux urbains.

Faire rayonner les cultures et les arts autochtones

Plusieurs lieux publics ont été renommés ou réaménagés pour refléter l’histoire autochtone de l’île, comme le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne sur le flanc nord du mont Royal et le parc Ionkwatia’tarò:ron dans l’arrondissement du Sud-Ouest. Il s’agit du premier en son genre qui permettra de pratiquer et de former les communautés autochtones à la pratique ancestrale du tannage de peaux et il sera animé par le collectif Buckskin Babes, composé d’artistes et artisans autochtones de Montréal.

Des œuvres d’art public autochtones ont également été intégrées dans l’espace urbain, notamment dans le cadre du Parcours Peel, qui met en valeur les récits et les créations autochtones au cœur du centre-ville, ainsi que la murale 2-Spirit Symbiosis de l’artiste Ojibwe Cedar Cedar-Eve, en collaboration avec Mikana et MU.

La toponymie a été enrichie en collaboration avec les communautés autochtones, à travers des gestes forts tels que :

- la désignation de la salle du Pin-Blanc à l’hôtel de ville, symbole des peuples autochtones et représentant la paix, l’harmonie et la concorde;

- la future station de métro du prolongement de la ligne bleue, qui portera le nom de Mary-Two-Axe-Earley, militante Kanien’kehà:ka pour les droits des femmes autochtones;

- la toute nouvelle place des Montréalaises qui rend hommage à sept femmes pionnières de la métropole, dont Myra Cree, autochtone d’origine Kanien’kehà:ka qui s’est démarquée dans le domaine des communications, notamment en devenant la première femme à occuper le poste de cheffe d’antenne au Téléjournal de Radio-Canada.

La Ville a également soutenu des événements majeurs tels que le festival Présence autochtone, qui célèbre les arts et les cultures des Premières Nations, des Inuit et des Métis. Elle a également contribué à la revitalisation des langues autochtones à travers des projets éducatifs, artistiques et communautaires, favorisant leur transmission et leur visibilité dans l’espace public.

Centre culturel et communautaire Sanaaq : un lieu phare de la réconciliation urbaine

Ce nouveau centre à Ville-Marie valorise les cultures autochtones à travers sa programmation, ses expositions, son affichage trilingue (français, anglais, inuktitut) et sa gouvernance inclusive. Il abrite aussi la plus importante collection municipale d’ouvrages autochtones, avec plus de 750 documents. Une collaboration structurée avec la Boîte Rouge VIF débutera à l’automne 2025 pour renforcer les liens avec les communautés autochtones. Le centre a également mandaté le YMCA pour faciliter la cohabitation avec les personnes en situation d’itinérance, notamment au square Cabot.

Soutenir des solutions culturellement sécuritaires et inclusives

La Ville soutient activement des initiatives visant à améliorer les conditions de vie des personnes autochtones en milieu urbain, en favorisant des approches culturellement adaptées et inclusives.

Elle a financé et accompagné des projets portés par des organismes autochtones, tels que le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et le Centre d’amitié autochtone, tout en facilitant l’accès à des locaux et à des ressources municipales.

En matière d’habitation, la Ville a soutenu la réalisation de cinq projets de logements sociaux et abordables destinés aux personnes autochtones, totalisant 104 unités. Ces projets répondent à des besoins pressants en matière de logement culturellement sécuritaire. Parallèlement, la Ville a entrepris une démarche collaborative avec des partenaires autochtones afin d’élaborer une Stratégie en habitation et un plan d’action adaptés aux réalités et aux aspirations des populations autochtones vivant à Tiohtià:ke.

La Ville a mis en place des mesures concrètes pour favoriser l’employabilité des personnes autochtones en milieu urbain. Cela inclut des programmes de stages, de mentorat et des collaborations avec des entreprises autochtones, afin de soutenir l’insertion professionnelle et de lutter contre les obstacles systémiques à l’emploi.

Grâce à une enveloppe de 2,33 M$, le volet autochtone du programme Itinérance et milieux inclusifs (PIMI) 2026-2028 a permis de déployer des projets majeurs pour améliorer les conditions de vie des personnes autochtones en situation d’itinérance, tels qu’une navette communautaire, de la médiation sociale et de l’accompagnement psychosocial.

Le PIMI a permis de financer le projet Iskweu Ligne 1800, qui offre un soutien rapide aux femmes autochtones victimes d’exploitation sexuelle. Le centre Sanaaq accueille également des femmes autochtones vulnérables dans un environnement sécuritaire et accessible.

Intégrer les savoirs traditionnels autochtones dans la conception et la gestion des écosystèmes naturels

Dans le cadre du développement du Grand parc de l’Ouest, la Ville a lancé un projet pilote de jardin médicinal au Cap-Saint-Jacques, en collaboration avec Montréal autochtone. Quatre plantes traditionnelles y sont cultivées par des jeunes issus des programmes Jeunesse et Champions du futur de l’organisme, favorisant ainsi la transmission intergénérationnelle des savoirs autochtones.

Dans une volonté de dialogue et de collaboration durable, la Ville travaille également avec le Mohawk Council of Kahnawà:ke (MCK) sur des projets en planification portant sur des thématiques d’intérêts partagés, telles que la protection des milieux riverains et l’archéologie. Déjà, plusieurs dossiers ont été abordés et certains font désormais l’objet d’échanges soutenus et de travaux conjoints.

« La réconciliation ne se décrète pas, elle se construit. Ce bilan témoigne d’un engagement réel : Montréal agit, écoute et transforme. Il marque un tournant dans notre gouvernance, où la réconciliation s’inscrit désormais dans nos politiques, nos pratiques et notre vision. Ce chemin, nous le parcourons avec nos partenaires des Premières Nations et Inuit, dans un esprit de dialogue et de respect. Montréal est riche de ses diversités, et nous avons le devoir de faire place à toutes les voix, en particulier celles trop longtemps ignorées. Ce bilan constitue une étape clé vers une ambition plus grande : faire de Montréal un modèle de cohabitation respectueuse et équitable », a exprimé la mairesse de Montréal, Valérie Plante.

« En adoptant la Stratégie de réconciliation en 2020, la Ville a posé les bases d’un engagement structuré envers les communautés autochtones. Ce bilan reflète les progrès réalisés en collaboration avec nos partenaires : valorisation des savoirs et des cultures autochtones, reconnaissance de leur présence millénaire à Montréal, création d’espaces de dialogue et soutien à des initiatives porteuses en matière d’éducation, d’économie et de développement durable. Ces actions constituent les premiers jalons d’un parcours que nous poursuivrons avec constance et détermination », a ajouté la conseillère associée au développement économique, au commerce et au design et déléguée à la réconciliation avec les peuples autochtones, Alia Hassan-Cournol.

« Ensemble, nous bâtissons un Montréal plus inclusif, où la présence autochtone est forte, visible et pérenne. Chaque geste, chaque dialogue, contribue à tisser des liens durables et porteurs de sens. C’est dans cette volonté partagée que naît un avenir empreint de respect, de reconnaissance et d’espoir », a déclaré le commissaire aux relations avec les peuples autochtones de la Ville de Montréal, Randy Legault-Rankin.

Bien que ce bilan témoigne d’un changement réel et structurant, la Ville de Montréal réaffirme son engagement à poursuivre ce travail essentiel avec constance et ouverture. En tant que métropole du Québec et lieu de vie pour de nombreuses personnes issues des Premières Nations et Inuit, elle continuera de faire de la réconciliation une priorité transversale dans ses politiques, ses services et ses projets, afin de bâtir une métropole plus juste, inclusive et tournée vers l’avenir.

Pour consulter le bilan complet : Répertoire des documents officiels